【Question】

孫が大学へ入学することになりました。将来の相続税対策として、入学金や授業料などの学費は私が負担したいと思いますが、法律や税金の面でどのようなところに注意が必要ですか?

なお、入学初年度だけで、大学への納入額は150万円程度かかる見込みです。

【Answer】

まず、祖父母と孫のような直系血族は、相互に扶養の義務があり、お互いに扶養義務者とされています(民法877条1項)。

扶養義務に優先順位はないので、お孫さんの両親がご健在であっても、祖父母は孫に対する扶養義務があります。

扶養義務者である祖父母がお孫さんの学費を負担する行為は、通常、「扶養義務の履行」と考えられています(ただし、お孫さん自身に相当の財力があるような場合は、扶養の必要がないので除外されます)。

あくまでも義務を履行するだけですから、「特別受益」(Q066)とか「遺留分」(Q072,Q073など)というような、生前贈与にありがちな、あなたに万一のことが生じた場合に起こりうる法律上の問題については、頭を痛める必要はありません。

ただし、法律的な問題と言うのとは少し違いますが、ある特定のお孫さん(たとえば、あなたの長男の子)だけを特別扱いしてしまうと、他のお孫さん(たとえば、あなたの二男の子)との間に不公平感が生じるおそれがあります。孫同士、あるいは長男一家と二男一家との関係を壊さないためにも、あまり不公平にならないようご配慮ください。

次に税金のほうですが、こちらもベースとなる考え方は同じで、扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については贈与税は非課税とされています(相続税法21条の3第1項第2号)。

初年度納付金が150万円ということは、贈与税の基礎控除110万円を超えますが、扶養の範囲ならばそもそも非課税なので関係ありません。

ただし、非課税となるのは、必要な都度、直接、贈与した財産に限られます。数年分を一括してまとめて渡すと、贈与税の課税対象となるおそれがあります。

このような課税を回避する確実な方法としては、

(1)入学金・授業料などの大学納入金は、毎年毎期、あなたから大学へ直接振り込み送金する

か、または

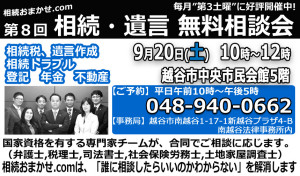

(2)「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用する(1000万円非課税、期限あり)

と良いでしょう。

【Reference】

「扶養義務の履行」と「単なる贈与」

経済的に困窮している人に対して、一定の親族関係にある人は、これを助ける義務があります。これが扶養義務です。

たとえば、親が成人している子供にお金を与えた場合、そのお金がなければ子が生活に困ってしまうのであれば、それは親が果たすべき扶養義務を履行した、ということになります。子が何歳であっても、親は子を扶養する義務があるからです(反対に、子も親を扶養する義務がある)。

反対に、成人している子が生活に困らない程度の資産を持っているならば、それは単純な『贈与』であり、扶養義務とは関係ありません。

どちらも「お金を与える」という行為そのものは同じわけですが、子の生活が苦しいのでそれを助けるために与えたお金ならばそれは扶養義務を履行したものとして、そうでなければ単なる贈与として、法律の面でも税金の面でも違いがあるのです。

法律面で例をあげると、親が死亡した場合の遺産相続において、これが『特別受益』にあたるかどうかという点で、結論が180度違ってきます。

親から子へ生計の資本として財産を与えたとき、それが遺産の前渡しという意思が推測されるようなものであれば、親が死亡したときの遺産相続では、他の相続人とのバランスをとる必要があります。これが特別受益という仕組みです。

しかし、親が子に財産を与えた行為が、親が当然果たすべき扶養義務を履行したものにすぎないなら、遺産相続のときに特別受益として考慮することはありません。そこに「遺産の前渡し」という親の意思を見出すことができないからです。

また、税金面でも、扶養義務者から生活費・教育費としてもらい受けた財産のうち通常必要と認められるものについては、贈与税は課税されないものとされています(ただし、注意点があるので後で説明します)。

扶養義務を負う人とは

扶養義務を負うのは、第1に、夫婦です。

民法752条で『夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない』と定められています。

『扶養』に関する規定とは別のところに定められていますが、広い意味では扶養に含まれます。

第2に、直系血族及び兄弟姉妹です。

『直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある』という規定が民法877条1項にあります。

親子はもちろん、祖父母と孫とは血のつながりのある直系血族ですから、「お互いに」扶養義務があるわけです。

離婚した夫婦の間に扶養義務はありませんが、夫婦間の子供は直系血族ですから、離婚してもこの条文によって子を扶養する義務があります。

なお、子が未成年であれば、親権者にはより強い監護義務(民法820条)があり、これも広い意味では扶養義務を含んでいます(だから離婚すると、子の「養育費」が問題になるわけです)。

第3に、家庭裁判所が扶養義務を負わせた三親等内の親族です。

民法877条2項では『家庭裁判所は、特別の事情があるときは・・・三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる』と定めています。

この場合には血族か親族かは問いませんので、おじおばとおいめい、配偶者のきょうだいなどについても、家庭裁判所の審判があれば扶養義務が発生します。

夫婦間や未成熟の子供に対しては、扶養義務者は扶養能力がある限り、扶養義務を負います。

いっぽう、その他の血族・親族に対しては、これを扶養することは例外的だと言えます。そのため、扶養義務の程度はずっと軽く、自己の生活を損なわない程度に、余力の範囲で初めて義務が生じます。もちろん、扶養を受ける人が自分自身の財力・労力では生活することが困難な、要扶養者であることが前提です。

なお、同一の要扶養者に対して扶養義務者が何人かいる場合、扶養の順序に決まりはありません。原則として当事者の協議にゆだねられています(民法878条)。今回のご質問者の場合、子に父母がいたとしても、学資に関して祖父母が扶養義務を履行してもかまわないわけです。

大学の学資は扶養の範囲なのか?

それでは、義務教育はともかくとして、大学のような高等教育の学費まで、「扶養」の範囲と言えるのでしょうか?

親の遺産相続に関して、「きょうだいは親に大学の学費を出してもらっているが、自分は早く就職したので出してもらっていない。これは遺産分割で考慮されないのか」という類の相談を受けることが少なくありません。いわゆる特別受益の問題です。

これは、「考慮されない」という結論が一般的です(異論はあります)。

大学の学費などの教育費は、被相続人の資産や社会的地位を考慮して扶養の範囲内といえるならば、特別受益には当たらないと考えられています。現在では大学進学は珍しい事ではないので、大学に通わせたことに「遺産の前渡し」という意味合いを含むとは考えにくいのです。

なお、ご質問者の場合は「祖父が孫の学費を負担する」という話なので、通常は特別受益の問題にはなりません。

孫の両親が健在である限り、孫は祖父母の直接の相続人ではないので、「遺産の前渡し」ということがあり得ないからです(ただし例外もあり、公平の見地から、相続人の子に対する利益の供与をその親である相続人の特別受益として考慮した家事審判例もあります。神戸家尼崎支審昭和47年12月28日家月25巻8号65頁、等)

税金の面でも、扶養義務者が被扶養者(子や孫)の学資等を負担する場合、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資・教材費・文房具費等の「教育費」については、義務教育費に限らず非課税とする扱いです。

贈与税の課税対象となる場合

先に述べたように、扶養義務者から生活費・教育費としてもらい受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税は課税されないものとされています。

先に述べたように扶養の順序に決まりはないので、祖父母が孫の学費を負担する場合であっても、それが「通常必要と認められるもの」であれば、非課税です。

この「通常必要と認められる」ものには、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産であれば全て含まれるとされているので、たとえ医学部の超高額な授業料であっても、それが扶養義務の履行である限り、贈与税は課税されないのです。

ただし、税のほうでは、扶養義務者の間の生活費・教育費について贈与税が非課税となるのは、必要な都度、直接、生活費や教育費として贈与を受けた財産に限るとされています。

そして、扶養義務者間で生活費・教育費の数年間分を一括して贈与した場合には、その財産が生活費・教育費に充てられずに預貯金となっていたり、株式や自動車の購入費用などに充てられていたりすると、生活費や教育費に充てられなかった部分については課税対象になってしまいます。

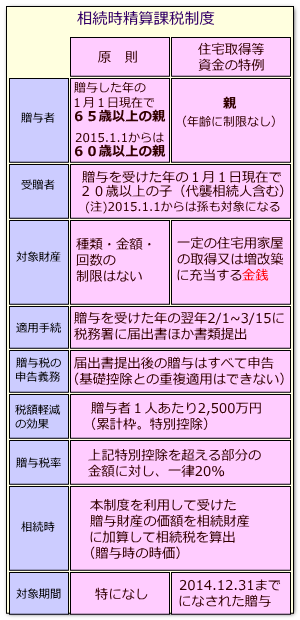

最近、このように数年分の教育資金を一括して贈与する場合にも、一定額を非課税とする制度が作られました。それが、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」です。資産のある祖父母にとって相続税対策になることから、人気を博しているようです。教育資金以外への適用拡大も検討されていると聞きます。

ただしこの制度は、教育費として使い切れなかった部分については課税対象になります。また、制度利用にあたっては、銀行等での手続きも必要です。

この制度を利用しなくても、入学金や授業料を、大学に直接その都度振り込んだり、毎月の生活費を仕送りとして送金してあげれば、基本的には扶養の範囲として全額非課税になるわけです。そうしたほうがお孫さんに感謝されるような気がするのですが、いかがでしょうか。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂

厂 無断転載禁止