【Question】

妻から、長年住み慣れたこの家にこれからも住み続けたいので、自分の名義にしてもらえないかと相談されました。

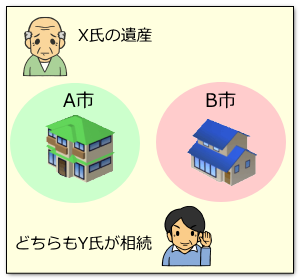

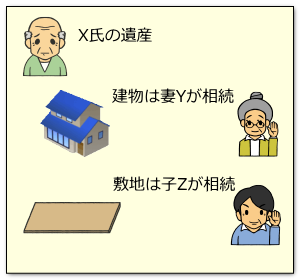

私には、別れた元妻との間に子がいます。

そのため、妻が相続でもめるのは嫌だという気持ちは、よくわかります。

妻の願いをかなえるには、どのような手続きをすればいいのでしょうか。

【Answer】

すぐに名義を変えたいならば、配偶者にご自宅を生前贈与し、その登記手続きを行うのが基本です。

生前贈与は非常に税率の高い贈与税がかかるのですが、配偶者との婚姻期間が20年以上(内縁期間は除く)あるならば、居住用不動産を配偶者に贈与しても、相続税評価額(土地ならば路線価等)で2,000万円まで控除することができ、その年の基礎控除額110万円とあわせて2,110万円相当まで、贈与税がかからずに贈与することができます。これを贈与税の配偶者控除といいます。

ただし、不動産取得税・登録免許税はかかります。

2,110万円を超える自宅を生前贈与する場合は、超えた額に対してだけ贈与税がかかります。たとえば2,500万円の自宅を贈与する場合、2,500万円-2,110万円=390万円が課税対象となり、これに対する贈与税は53万円です(390万円×税率20%-速算表の控除額25万円。計算方法はQ116)。

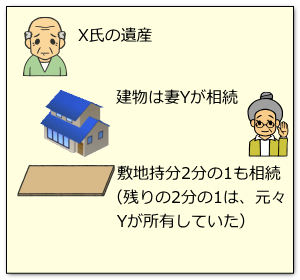

自宅全部を生前贈与するのではなく、一部を贈与することもできますから、2,500万円のうち2,110万円相当だけを非課税で生前贈与して、夫婦共有にする方法もあります。

贈与税の配偶者控除を利用するには、贈与を受けた人が翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告をしなければなりません。たとえ贈与税が非課税になる場合でも、必ず申告する必要があります。

また、本特例は同じ配偶者との間では1回限りで、贈与した家が2,000万円未満でも、あまった枠を翌年以降に繰り越すことはできません。

婚姻期間が20年未満の場合は、すぐに名義を移すと多額の贈与税がかかります。次善の策として、公正証書遺言等を検討しましょう。

なお、将来の相続争いが予想される場合、「特別受益」や「遺留分」に対する配慮も欠かせません(Q125)。

【Reference】

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

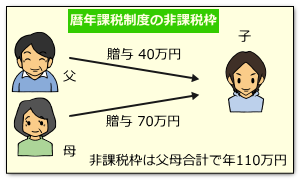

たとえ相手が配偶者であっても、贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超える生前贈与をすると、通常は贈与税がかかります。

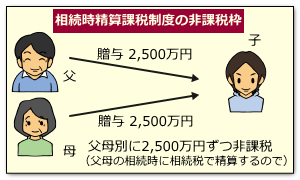

しかし、居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭を、配偶者に生前贈与した場合には、一定の条件下で最高2,000万円(贈与された居住用不動産等の価格が上限)までを控除することができます。これが贈与税の配偶者控除です。基礎控除額110万円とあわせて2,110万円相当までは、贈与税がかかることなく配偶者に贈与できます。

夫から妻でも、妻から夫でも、どちらでも適用を受けることができます。

この特例を利用できるのは、同一配偶者からは1回限りです。

「相続税の配偶者控除」とは関係がありません。混同しないようにしてください。

【適用要件】

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(戸籍上の婚姻期間を指します。内縁の期間は含みません)

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(4) 同じ配偶者からの贈与について、過去にこの特例の適用を受けていないこと(注)

(5) 一定の書類を添付の上、贈与税の申告をすること

(注) 同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

【注意点】

(1)3年以内に亡くなっても、相続税の対象にならない

生前贈与の後、3年以内に贈与者が亡くなった場合には、通常は贈与財産の価額が相続財産に加算され、贈与税ではなく相続税の対象になります(Q052)。

しかし、この特例を利用した贈与については、その後3年以内に贈与者が亡くなっても、相続財産に加算されません。

つまり、相続税評価で2,000万円以下ならば、贈与税も相続税も課税されずに移転できます。

(2)コストがかかる

たしかに相続税評価額で2,000万円まで贈与税はかからないのですが、次の税金はかかります。

・不動産取得税(地方税。納付書で納める)

・登録免許税(登記の際にかかる)

既に所有している居住用不動産を贈与するような場合には、不動産取得税も登録免許税も特例がないため、結構な額の税金を納めること(数十万円になることもある)になります。

なお、既存不動産を贈与するのではなく、資金を贈与して新築住宅を購入すれば(夫婦共有でも良い)、これらの税金についても特例があるほか、マイホーム購入に認められている各種の税制特例も活用することができます。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂

厂 無断転載禁止