【Question】

父の遺産について、父と同居していた私(仙台在住)、別居の弟(新潟在住)、別居の妹(福岡在住)と話し合っていますが、まとまりそうにありません。

遺産分割協議がまとまらないならば、家庭裁判所に『調停』を申し立てるそうですが、『調停』とはどんな手続きなのでしょうか。

【Answer】

遺産分割について、共同相続人間の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の『遺産分割調停』を利用することができます。

調停では、『調停委員』という裁判所から任命された民間人が第三者としてアドバイスしたり提案したりしながら、相続人全員が合意するように話し合いを進めていきます。

メリットとしては、第三者が入るので、家族・当事者だけで話し合うよりも、冷静に話し合いが成立する可能性があります。

反面、調停は全員参加が原則なので、一人でも欠けると不調に終わってしまいます。

また、呼び出された日時(もちろん平日)に出席しなければなりません。弁護士を代理人に立てた場合でも、遺産分割調停では原則として本人の出席が求められます。

さらに、回数は6~10回、期間としては半年から1年半というのが相場で、時間と手間がかかります。

もしも調停が不成立(不調)に終わると、そのまま審判という手続きに移行し、裁判官(家事審判官)の判断を仰ぐことになります。

その審判にも不服があれば、高等裁判所に不服を申し立てることができます。ここまで来ると、ゆうに数年はかかります。

【Reference】

遺産分割調停の申し立て

調停を利用するには、まず申し立てが必要です。

遺産分割調停では、相続人のうちの1名、または何名かの連名で、他の相続人全員を相手方として申し立てをします。

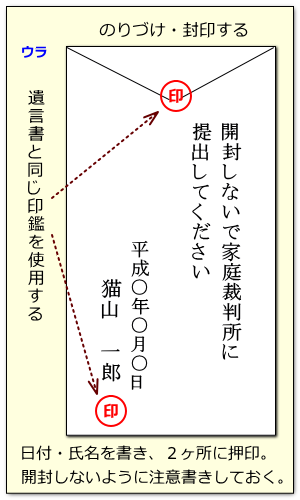

申し立ては書面で行うのが一般的です(法律上は口頭でもできることになっていますが、現実的ではありません)。

家庭裁判所においてある用紙に記入し、戸籍謄本や遺産目録などの必要書類を添付して提出します。

相続人が1名でも欠けると調停が無効になってしまうので、戸籍謄本(除籍・原戸籍謄本)は漏れなく提出しなければなりません。

次に、どこの家庭裁判所に申し立てるかが問題です。

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則なので、ご相談者の場合は弟さんが住む新潟の家庭裁判所か、妹さんが住む福岡の家庭裁判所に申し立てることになります。被相続人の住所や、遺産の所在地ではありません。

ただし、相続人全員で合意すれば、別の家庭裁判所に申し立てても構いません。

なお、裁判所が遠く、調停期日に出席できない相続人がいる場合には、テレビ会議システムを利用した調停も可能になりました。この場合、調停が開かれる家庭裁判所ではなく、最寄りの家庭裁判所で事が足ります。

遺産分割の場合、調停とは別に審判という手続きがあります。これは、裁判官(家事審判官)に主導権をゆだね、最終的に裁判官に結論を出してもらう方法です。

遺産分割では、調停ではなくいきなり審判の申し立てをすることも可能になっています。

しかし、これはタテマエで、実際には申し立ての際に『調停』を申し立てるように指導されます。強行に審判を申し立てたとしても、家庭裁判所が職権で調停にまわします。遺産分割のようなデリケートな問題では、まず話し合いが優先されるのです。

相続人の範囲や遺産の帰属に争いがある場合

たとえば、

「生前に出されていた離婚届は無効なので、私には相続権がある」という人がいる場合、この人を無視して遺産分割調停を進めるわけにはいきません。この人の主張が認められれば、遺産分割調停は根本から引っ繰り返ってしまうからです。

また、

「兄名義の預金は、本当は亡くなった父の遺産だ」というような主張がある場合、それをあいまいにしたまま調停を重ねても、議論がかみ合わなくなってしまう可能性が高いでしょう。

このように、遺産分割を進める前に解決しておかなければならない問題のことを遺産分割の前提問題といい、次の4つが代表的なものです。

(1)相続人の範囲

(2)遺産の帰属

(3)遺言書の効力、解釈

(4)遺産分割協議(協議書)の効力

このような遺産分割の前提問題にあたる争いがある場合には、遺産分割調停・審判を続行するのは無理があります。この場合には、まず前提問題を、民事訴訟等によって解決することが当事者に求められます(すでに調停・審判が進行しているなら、いったん申し立てを取り下げるように勧告されるでしょう)。

遺産分割調停手続きの内容

遺産分割調停は、裁判官1名と複数の調停委員(裁判所が民間人の中から選任する)で構成される『調停委員会』が主導します。

調停は、この調停委員が相続人の間に入って進められます。

まず、調停期日と時刻を指定されて、当事者が呼び出されます。

遺産相続はデリケートな問題なので、弁護士を代理人に立てた場合でも、当事者本人が出席するよう強く求められます。

調停委員は、当事者双方から聞き取り調査をし、争点を整理していきます。また、それぞれがどのような遺産分割を望んでいるのか、希望を聞きだします。

この聞き取り調査は、通常、申し立て人と相手方とで別々に行われます。

争点が整理できたら、調停委員がさまざまなアドバイスをしながら、当事者間で合意が形成されるように話し合いが進められます。

遺産分割調停の終結

調停が成立した場合、調停調書にその合意内容が記載されます。この調停証書は確定判決と同じ効力をもつので、合意内容に従わない当事者に対しては、強制執行することが可能になります。

調停が不成立の場合、審判手続きに移行します。

なお、調停申し立てのうち、成立に至るのは6割強。かかった期間の平均は1年弱です。

被相続人の債務については効果がない

死亡により相続が開始すると、被相続人の債務(借金や滞納税など)は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその法定相続分に応じて承継し、遺産分割の対象とはならないとするのが判例の考え方です(Q016ご参照)。

調停で特定の相続人が債務を引き受けたり、法定相続分とは異なる割合で債務を相続する内容の同意をしたりしても、債権者に対してはそれを主張することはできません。

相続人の一人が遺産を隠している場合

相続人の一人が遺産を隠しているような場合、遺産分割調停では、刑事事件のように強制的に調べることはできません。調停の段階では、相手方に隠している財産を開示するよう調停委員会に働きかけてもらうことが基本になります。ただし、どのような財産を隠しているのか(たとえば「A銀行に口座があったはずだ」等)について、原則として裏付けとなる資料の提出を求められます。

場合によっては、調停委員会に対して、金融機関等に対する調査嘱託権限を発動するようにお願いしたり、弁護士を立てている場合には弁護士法23条の2による照会制度を利用して調べてもらうことも考えられます。

しかし、結局どこに調査・照会をかけるのか、ある程度アタリをつけておかないと調べようがないので、アタリがあるのならば、調停委員会から相手方に問いただしてもらうのが、一番の早道でしょう。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂

厂 無断転載禁止