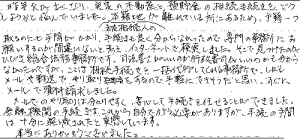

【Question】

私は、ずっと遺言書はお金持ちのためのものだと思っておりましたが、 先日、保険会社主催の相続セミナーに参加して、財産があまり多くない場合でも相続争いになることがあると聞いて、遺言を書くかどうか迷っています。

家族は、妻の他に子供が二人おり、息子は、結婚後も私たちが住む家の近くに別の家を買って住んでいます。いっぽう、娘は他家に嫁いで、離れた所で暮らしています。

財産としては、自宅のほかには、預金が人並みにあるくらいです。

息子も娘も、孫を連れて時折帰ってきますし、ありがたいことに家族の仲は悪くないと思います。それでも遺言はのこすべきでしょうか。

【Answer】

息子さんも娘さんも実家を出て、それぞれ自分たちの家をお持ちということですから、個人的な意見ですが、必ずしも遺言はのこさなくてもいいと思います。

法律を飯のタネにしている専門家の大半は、ここで「それでも遺言書は必要です!」と力説するのでしょうが、私は変わり者なので、このようなケースでは遺言をおすすめしません。

ただし、遺言が必要ないのは、「ご夫婦ともに、二人のお子様を平等に扱っており、今後もそうである場合」です。

ご夫婦のどちらかが、たとえば次のように考えていらっしゃるならば、遺言によって手当てをしておいたほうがいいでしょう。

1)どちらかの子供に、自宅を継いでほしいと考えている

2)どちらかの子供に、老後の面倒を見てもらいたいと考えている

3)片方の子供にだけ家を買った時に資金援助した、というように、二人のお子様が平等に扱われていない

【Reference】

このご相談のケースでは、

(a)子供たちが二人とも実家から独立していて、戻る予定もない。

(b)家族の仲が良い。

(c)不動産が自宅のみで、収益物件や田畑・事業用地がない。

(d)家を継いでほしいとは思わない。自分たちが先立ったら、売却して良い。

…ということで、遺言作成をおすすめしませんでした。

このようなケースで遺言をのこすと、かえって良好な家族関係が崩れる可能性があると考えます。

最近では、両親が二人とも他界した暁には、実家は売却してその代金をきょうだいで等分するというケースが多いように思います。

絶対に遺言を書くべき人とは

一般的に、次のような方は、絶対に遺言を書くべきです。

(1)推定相続人の人数や、財産の種類・数が多い方

このような場合には、遺産をめぐって話し合い(遺産分割協議)が長引きがちです。

だれが何を取得するかについて明確にしておけば、紛争防止になります。

(2)子供がいない方

親子間での相続と異なり、遺産分割協議は、なかなか円満に進みません。

(3)再婚をしている方

先妻の子供がいる場合、後妻・後妻の子供とトラブルになりがちです。

(4)病弱あるいは障害者の家族がいる方

場合によっては、『信託』という仕組みを活用することがあります。

(5)個人企業の経営者、農業経営者

相続によって事業用資産が分散すると、事業を承継できません。

(6)推定相続人の中に、行方不明者や浪費家がいる方

財産を渡せない・渡したくない相続人がいる場合には、遺言を活用すべきです。

ただし、『遺留分』に対する配慮は必要です。

(7)推定相続人ではない人に、財産を残したい方

(8)事実婚の方

入籍していないお連れ合いは、遺言がないと相続権自体がありません。

(9)死後は自治体・公益団体に財産を寄付したいとお考えの方

慈善団体やNPO法人などへ、死後に財産を寄付したい方。

(10)推定相続人がいない方

身寄りのない方の財産は、遺言がない場合には、原則として国庫に帰属してしまいます。

遺言を書いたほうが良いケース

次に、「どちらかというと遺言を書いたほうが良いケース」です。

遺言以外の方法を採用する場合もあります。

(1)相続財産を均等に分けない(または均等に分けることが難しい)場合

現在の民法では、均分相続という考え方が採用されており、同順位の相続人が複数いる場合、その相続分は均等です。

たとえば子が複数いる場合、 それぞれの子の相続分は、原則として均等です。

そのため、子が複数いるのに「家は長男に継いでほしい」というように、相続財産を均等に分けない(または均等に分けることが難しい)場合には、遺言を活用するケースが多いです。

多少、『遺留分』に対する配慮は必要です。

(2)親元に同居の子と、別居の子がいる場合

この場合、同居の子が老親の世話をしたり介護にあたったりすることが多いと思います。お墓などの祭祀を引き継ぐことも多いでしょう。

このようなケースでは、遺言によってあらかじめ財産を割り振っておいたほうがいいでしょう。

(3)特定の子に対してだけ、生前贈与等が多い場合

きょうだいの間に不公平があると、遺産分けのときに、「特別受益」をめぐって争いになることが多いです。

遺言で「持ち戻し免除の意思表示」をするのも、ひとつの方法です。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止