ご覧になりたいタイトルをクリック(タップ)してください。

『相続放棄支援サービス』で、故人の借金や滞納税を免れる

『相続放棄支援サービス』で、故人の借金や滞納税を免れる

遺産相続では、プラスの遺産(資産)はもちろん、マイナスの遺産(負債)もすべて相続人全員で引き継ぐのが原則です。これを相続の『単純承認』といいます。

しかし、プラスの遺産がマイナスの遺産より多いならばともかく、マイナスの遺産のほうが多い場合に、これを相続人の方にすべて背負わせるということは、あまりに酷な話です。

そこで民法では、「一定の手続きをすれば、プラスの遺産を引き継がない代わりにマイナスの遺産も引き継がないでいいですよ」と定めています。これが家庭裁判所での『相続放棄』手続きです。

家庭裁判所で相続放棄の手続きをして受理されれば、不動産や預貯金などのプラスの遺産を引き継ぐことはできませんが、故人の借金や故人の保証債務などのマイナスの遺産はまったく引き継がなくて済みます。

(ただし、相続人の方ご自身が保証人になっている場合、保証債務は履行しなければなりません。)

さらに、故人が多額の税金を滞納していたとしても、家庭裁判所で相続放棄手続きをして受理されれば、相続人は滞納税を支払う義務も免れます。

このようなケースで相続放棄手続きをしなかったり相続放棄が受理されなかったりすると、負債もすべて相続人が引き継ぐことになります。そのため、相続放棄手続きはくれぐれも慎重に進めなければなりません。

自分にはそもそも責任がないのに、親が遺した1000万・2000万、それ以上の多額の負債を抱えてしまい、人生が狂わされてしまった人を、私たちは何人も目にしています。

そこで、相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)では、『相続放棄支援サービス』を用意し、相続人の方が故人の負債を抱え込むことがないように支援しております。

家裁の相続放棄手続きは、知識を総動員し、万全の準備をもって成功を勝ち取らなければなりません!

相続放棄手続きにはタイムリミットがあります

相続放棄手続きにはタイムリミットがあります

家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、債権者は相続人に請求することができなくなるという大変強力な効果を持っています。そのため、相続放棄の手続きをすることができる期間はとても短く制限されています。

民法では、「自身が相続人であることを知った日から3か月以内」に手続きをしなければならない、と定めています(この期間のことを「熟慮期間」と言います)。

この熟慮期間内に遺産を『単純承認』するか『相続放棄』するかを決断し、『相続放棄』を決断したならばすぐに家庭裁判所に申立てをする必要があります。

(もうひとつ、『限定承認』という方法もあります)

![]()

家庭裁判所に相続放棄を申立てる際に注意しなくてはならないのは、「家裁での相続放棄手続きを3か月以内にしなければならないという法律を知らなかったので3か月を過ぎてしまいました」という言い分は通用しないという点です。

あなたが故人の訃報を聞いた日から3か月。この期間に手続きを済ませるのが一番確実です。

相続放棄も手続きである以上、戸籍謄本などの必要書類をすみやかに揃える必要があります。

書類の記載も、一歩間違えれば不受理という最悪の結末を招くおそれがあります。

間違いなく確実に手続きを済ませることができるよう、一刻も早く相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)にご相談ください。

では、3か月過ぎてしまったら、いっさい認められないのでしょうか?

![]()

結論から申し上げれば、3か月を過ぎてしまった場合でも相続放棄が認められる可能性があります。

たとえば、故人には資産も負債もまったくないと思っていたのに、3か月経過してから督促状が届いて多額の借金があったことがわかった場合、民法の条文どおりに相続放棄できないとすればそれはあまりに気の毒です。

そのため、ある種の事情がある場合には、3か月経過後でも相続放棄を認めるという判決が最高裁をはじめとして各地の裁判所で出され、現在ではこれらの判決をもとに家庭裁判所で受理するかしないかが判断されています。

しかし、これは無条件で認められるわけではありません。

どうして法定の期間内に相続放棄の手続きを済ませられなかったのか、きちんと証拠を積み重ね、合理的な理由を述べ、綿密に申述書・上申書を作り上げなければ受理されません。

そのため、ご自身で進めるのは大変危険ですし、専門家に任せるにしても、その専門家に経験やノウハウがないと難しいでしょう。

![]()

相続放棄をするならば、原則として故人の遺産には指一本ふれない、という心構えが必要です。

預貯金に手をつけることはもちろん、特定の債権者に返済してもいけません。

なぜなら、これらの行為をした場合、相続を承認したとみなされ相続放棄できなくなるおそれがあるからです。まだ3か月の熟慮期間が経過していなくても、です。

このように、相続放棄手続きには、用心しなければならないことが多々ございます。

経験豊富な相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)の司法書士に、ご相談ください。

相続放棄支援サービスの手順と内容

相続放棄支援サービスの手順と内容

『相続放棄支援サービス』は、一般的には次のような手順で進めます。

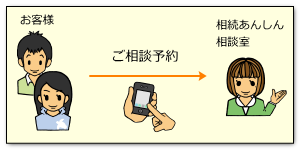

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)の無料相談は、完全予約制です。

お客様がご希望される相談日と時間帯をお知らせください。

熟慮期間の3か月の期限が迫っている場合には、必ずお知らせください。

![]()

司法書士の予定を確認したうえで、折り返し予定確定日と時間を連絡いたします。

ご希望に応じて出張も可能です(八潮市・三郷市は無料で出張します)。

どうぞお気軽にご連絡くださいませ。

当相談室を運営する司法書士法人ひびきは、つくばエクスプレス線八潮駅北口から徒歩3分です。

駐車場もございますので、安心してお越しください。

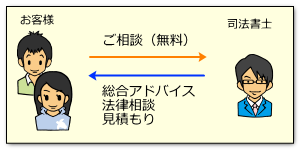

ご事情を伺った上で、相続放棄手続き全般や注意点を整理してご案内いたします(無料)。

もちろん法律的な内容のご相談もできます。

ご相談後、相続あんしん相談室のサービスをご利用されるかどうかは、お客様の任意です。

![]() 必ずお持ちいただきたいもの

必ずお持ちいただきたいもの

・免許証や保険証などの身分証明書

・ご印鑑(三文判でOK)

![]() お手許にあればお持ちいただきたいもの(お手許になければ結構です。全部そろえる必要はありません!)

お手許にあればお持ちいただきたいもの(お手許になければ結構です。全部そろえる必要はありません!)

・催告書など、故人の借金の存在が分かるもの(できれば封筒も)

・督促状など、滞納税の存在が分かるもの(同上)

・取得済の戸籍謄本や除籍謄本など

・取得済の住民票

・プラスの遺産の内容がわかる資料(例:固定資産税の納付書、通帳など)

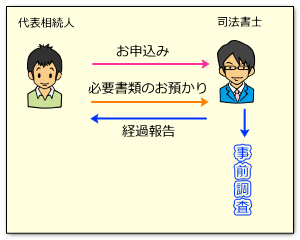

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)にて『相続放棄支援サービス』にお申込みいただく場合、委託契約はご依頼人の方と司法書士法人ひびきとの間で、書面により行います。

戸籍謄本などの必要書類や各種資料については司法書士法人ひびきで責任を持ってお預かりし、必要な調査を進めながら相続放棄申述書など裁判所提出書類を作っていきます。

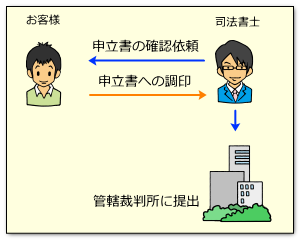

相続放棄申述書などの家庭裁判所提出書面を作成し、内容が確定しましたらお客様にご捺印をいただいた上で、添付書面・収入印紙・郵便切手とあわせて管轄の家庭裁判所に提出します。この提出は相談あんしん相談室で代行します。

・管轄裁判所:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

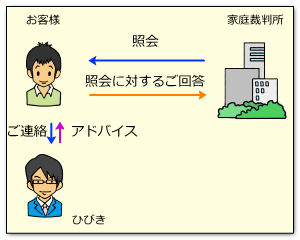

通常は家庭裁判所から照会(問合せ)があるので、これに回答します。

事案によっては照会がないこともあります。

『相続放棄』手続きでは、家庭裁判所に行くことはありません。

(例)

・相続開始を知ったのはいつか

・申立ては真意に基づくものか など

なお、書き方がわからない場合や不安な場合、司法書士からからアドバイスを致します。

なお、照会に対する回答書には、原則として相続放棄の申立書に押印したものと同じ印鑑を押印する必要があります。

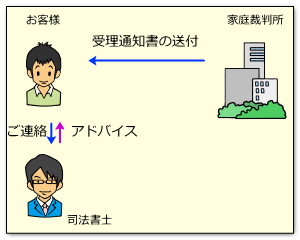

『相続放棄申述受理書』という書面が郵送されてきたら、相続放棄が受理されたということです。これでまずは一安心です。大事な書類ですからなくさないようにしてください。

必要に応じて、家庭裁判所に『相続放棄申述受理証明書』という書類を請求します。

債権者からの督促がある場合、こちらの書類の写しを郵送またはFAXすれば、二度と督促が来ることはありません。

『相続放棄申述受理証明書』を請求するときには、相続放棄の申立てをしたときの印鑑が必要です。

なお、次のものはご要望に応じオプションとして代行致します。

・相続放棄申述受理証明書の代行取得

・債権者への通知

次順位相続人への通知については、お客様からのご要望がある場合には無料で代行致します。

民法上、相続人になるのは配偶者のほか、(1)子(2)直系尊属(3)兄弟姉妹の順番ですが、子が全員相続放棄手続きを取った場合には、相続権が次の順位の直系尊属にうつるため、直系尊属の方も相続放棄するかしないかを検討する必要があります。直系尊属がいない・または相続放棄手続きをした場合には、兄弟姉妹についても同じです。

そのため、相続放棄をしたら、場合によっては次の相続順の方に相続放棄をうながす配慮が必要なこともあります。

相続放棄支援サービスの費用

相続放棄支援サービスの費用

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)の、『相続放棄支援サービス』に関する費用は、原則的に下記のとおりです。お申込み時にご用意をお願い致します。

1.前金としてお預かりする金額(消費税および実費込み)

(注)この前金としてお預かりする金額には、報酬・消費税のほか、申立てに必要な収入印紙・郵便切手・戸籍謄本などの実費も含まれています。

実費をさし引いて余りがある場合にはお返しいたします。

なお、代行取得する戸籍等の実費が多い場合には、超える部分につき別途申し受けます。

2.オプションについての報酬(消費税込み)

(代行した場合のみ申し受けます)