【Question】

銀行で母の預金口座を解約しようとしたときも、司法書士に家の相続登記を依頼したときも、母が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本(古いものは除籍謄本とか原戸籍謄本というそうですが)がすべて必要だと言われました。どうしてそのような、たくさんの戸籍が必要になるのですか。

【Answer】

日本では、亡くなった人の相続人が誰かということを第三者に証明するには、血縁関係や婚姻関係が記載されている戸籍謄本しかありません。

遺産を分割して名義を変えるには、相続人全員の合意が必要です。一人でも相続人が欠けた状態で合意したとしても、その合意は無効になってしまいます(Q030)。

もしも相続人全員が合意していないのに銀行が故人の預金を全額払い戻してしまったり、登記所が不動産の登記名義を変えてしまったりしたら、無視された相続人の相続権を侵害したことになり、大問題になりかねません。

そこで、銀行や登記所で故人の遺産について手続きをする際には、相続人は「私たちの他には相続人は存在しません」ということを証明するために『被相続人が出生してから死亡するまでの、連続したすべての戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本)』を用意してあげます(注1)。戸籍謄本はさまざまな理由で書き換えられるのですが、書き換えの時点で効力のない事項は新しい戸籍に引き継がれないので、古いものからすべて用意してあげる必要があるのです。

いっぽう、相続人のほうも「私が相続人です」ということを証明しなければなりません。相続人の中で亡くなっている人がいる場合には、代襲相続や二次相続が発生して相続関係が変わるからです。そこで、相続人全員がそれぞれ自分自身の戸籍謄本等を提出します。

(注1)不動産登記の場合は、12歳程度から死亡までで足りるとされています。これより前では子供を作れないからです。

銀行などでは、行内規定等によって、出生から死亡までそろえることを求められることが多いように思います。

【Reference】

戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)を取り寄せる意味

亡くなったお母様とあなたが親子であって、あなたがお母様の相続人であるということは、銀行や登記所の係官は誰も知りません。日本国民一人ひとりの血縁関係が、すべて国のスーパーコンピューターで情報管理されているわけではないのです。

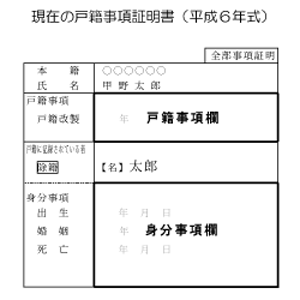

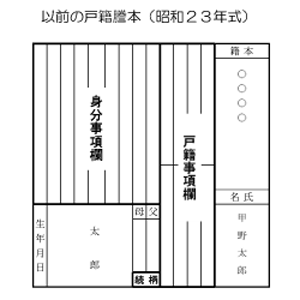

人が生まれ、結婚し、亡くなるまでの血縁関係などは、『戸籍』という制度で管理されています。 この戸籍の『写し』(今は戸籍が電子化されているのでプリンターの印刷ですが)が、親族の血縁関係を公的に証明する唯一のものなのです。

そこで、たとえば故人の預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)・家庭裁判所での調停申し立て・遺言書の検認手続きなど、相続によるさまざまな手続きでは、故人と相続人の血縁関係を証明するために戸籍謄本(戸籍の写し)を提出します。

さらに、相続人が一人でも欠けていると相続人間の合意は無効ですから、被相続人の出生してから死亡するまですべての連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本)も提出して、他に相続人がいないことを証明するのです。

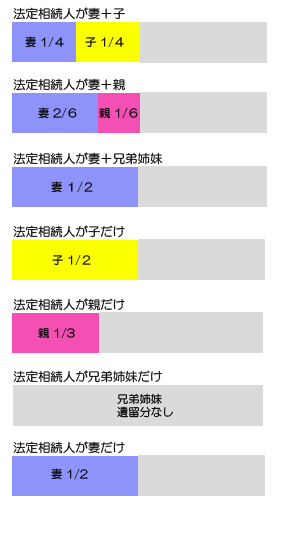

もしも故人に子や孫が無く、兄弟姉妹が相続人となる場合(Q003)には、故人の出生~死亡を証明しただけでは足りず、父親と母親双方の出生~死亡まで記載されたすべての戸籍謄本類をそろえて、「故人には子や孫はおらず、兄弟姉妹は私たちだけです」ということまで証明していかなければ、手続きしてもらえません。

代襲相続の場合(Q005等)にも、故人等の出生~死亡を証明しただけでは不足で、被代襲者の出生~死亡まで記載されたすべての戸籍謄本類をそろえ、「故人の相続人と代襲相続人は私たちだけです」ということまで証明していかなければならない仕組みになっています。

なお、有効な遺言があり、その記載内容に基づいて相続手続きをする場合には、被相続人の戸籍を出生までさかのぼる必要はありません。遺言者が死亡したことを証明する戸籍と、遺言によって遺産を引き継ぐ相続人の戸籍だけがあれば足ります。これは、「他に相続人がいないこと」を証明する必要が無いからです。

戸籍が書き換えられるとき

戸籍は、国の委託を受けて、各市区町村が個別に管理しています。

本籍地を他の市区町村に移せば、新しい戸籍に書き換えられます。また、結婚すれば、前の戸籍からは除かれて新しい戸籍に書き換えられます。このような書き換えによってそれまでの戸籍に誰もいなくなると、その戸籍は閉鎖されて、以後「除籍(除かれた戸籍)」と呼ばれます。

さらに、 ずっと本籍地が変わらず結婚もしなかった場合でも、法律や制度の変更によって戸籍が書き換えられることもあります。これを「改製」と言います(「改正」は間違い)。改正される前の戸籍は「原戸籍(はらこせき)」と呼ばれます。

このようにして戸籍が書き換えられる際には、書き換えの時点で効力がない事項は、新しい戸籍に引き継がれません。

たとえば、被相続人が横浜を本籍地として生まれ、結婚して札幌に本籍を移し、その後転勤で本籍を福岡に移して、そこで亡くなったとしましょう。

すると、被相続人が札幌で過ごしている間に子供ができ、その子供が結婚して独立した場合には、被相続人が亡くなったときの福岡の戸籍には、子供は記載されていません。

また、ひょっとすると、結婚する前の横浜時代に、子供を認知していたかもしれません。

そこで、役所や金融機関は、「福岡の戸籍謄本だけじゃなくて、生まれた横浜の戸籍(除籍)謄本と、次の札幌の戸籍(除籍)謄本も用意してくださいね」と指示するわけです。

ちなみに、「除籍」・「原戸籍」は、最低150年は各市区町村に保存されています。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止