Q かわいい孫が二人います。実は私たち夫婦には子がなく、養子をとりました。

養子縁組のとき、すでに養子には男の子が一人いて、養子縁組した後、女の子が一人生まれました。

その後、不幸な事故で養子が他界してしまい、残された孫二人が不憫でなりません。

もし私が死亡したら、孫二人に相続権はあるのでしょうか?

A あなたの場合、女の子のお孫さんは相続人ですが、男の子のお孫さんは相続人になりません。

男の子のお孫さんを相続人にするには養子縁組が必要です。

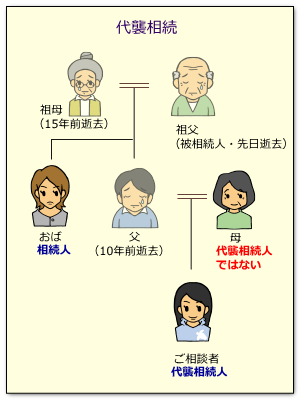

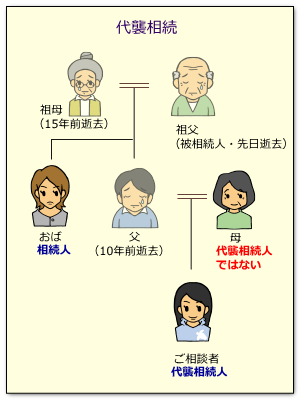

代襲相続にあてはまりそうだが・・・

被相続人の子や兄弟姉妹が相続人である場合、その本来の相続人が先に死亡しているような場合には、その子が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といいます(詳しくは代襲相続の解説をご覧ください)。

今後、あなたに万一のことがあれば、本来の相続人である養子はすでに亡くなっていますので、お孫さんが二人とも代襲相続人になれそうな気がするのですが、残念ながら違うのです。

被相続人の直系卑属でないと代襲相続人になれない

民法では代襲相続について、「被相続人の直系卑属でない者はこの限りではない」という但し書きをおいています。

「直系卑属でない者は代襲相続人になれない」ということなのですが、これが養子について定めている他の条文との関係で、あなたの二人のお孫さんについては全然違う結果になってしまうのです。

養子縁組をするとその日から、養子は養親の実子と法律上同じ立場になります。

血のつながりはないけれども、法律上は血のつながりがあるのと同じになるわけです(法定血族)。

ですから、養子縁組をした後に生まれた子(あなたの場合、女の子のお孫さん)は問題なくあなたの直系卑属となり、代襲相続人になれます。

いっぽう、養子縁組する前にすでに生まれていた子(あなたの場合、男の子のお孫さん)は、あなたとは親族関係がなく、直系卑属にならないのです。直系卑属にならないということは、代襲相続人になることができません。

いかにも不公平なのですが、現在のところ、法律上はこのように考えられています。

そこで養子縁組

この不公平は、男の子のお孫さんを養子にすることで解消できます。

養子縁組をすれば、男の子のお孫さんは実子と同一の相続人となります。

女の子のお孫さんは、すでに亡くなっている養子の代襲相続人ですから、二人のお孫さんの相続分は均等になり、不公平はありません。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止

優しく親しみやすく接して下さり、安心してお願いすることができました。

ありがとうございました。

K様、どうもありがとうございました。

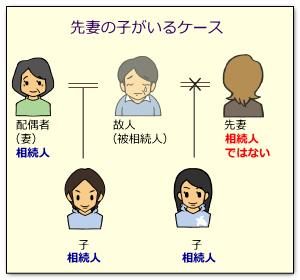

Q 私は前夫との子供2人を連れて再婚しました。今の夫に万一の事があった場合、私の連れ子は相続することができますか?

A 再婚しただけでは、あなたの連れ子は相続人になることができません。

あなたの連れ子は、今のご主人の『子』ではないからです。

『被相続人の子』

民法では『被相続人の子』は第一順位の相続人であると規定しています。

しかし、ご質問のような場合、再婚しただけではあなたの連れ子は今のご主人と血縁関係がないため、法律上は『子』ではないのです。

たとえ今のご主人が、あなたの連れ子を実の子のようにかわいがっていたとしても、それだけでは連れ子は相続人にあたらないのです。

養子縁組をすれば・・・

ただし、今のご主人とあなたの連れ子が養子縁組をすれば、連れ子も養子縁組の日から養親の嫡出子となり、相続人としての立場はご主人の実子と同じく第一順位の相続人となります。

連れ子が15歳以上であればご本人の意思によって養子縁組ができます(配偶者の連れ子を養子にする場合には家庭裁判所の許可は必要ありません)。

15歳未満であっても親権者などの法定代理人が代わりに承諾をすれば養子縁組をすることができます。

このように、あなたの連れ子が今のご主人と養子縁組をすれば相続人になれますが、一方で、実の父である前のご主人やその親(子にとっては祖父母)の相続人にあたることについては、養子縁組をしても変わりありません。

そのためご主人に実子がいる場合には不公平にならないような工夫が必要になるかもしれません。

なお、相続税を計算する場合には、被相続人に実子がいれば養子のうち1人だけを『法定相続人の数』に含め、被相続人に実子がいなければ2人までを『法定相続人の数』に入れて 控除を受けることができますが、配偶者の連れ子を養子にした場合には、連れ子を何人養子にしても全員を『法定相続人の数』に含めることができます。

相続税の計算上で養子の数に制限があるのは、民法では養子の数に規制がないので、相続税を減らすためにたくさん養子をとることを防止する必要があるからです。

しかし、配偶者の連れ子を養子にするならば、相続税逃れのための養子縁組とは考えられないため、相続税法の上でも規制がなくなるのです。

国税庁もたまにはイキな計らいをしてくれるんですね。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止

ご連絡が遅れて申し訳ございません。

この度は、お世話になりましてありがとうございました。

インターネットの検索でいくつかの司法書士事務所を見るけ、問い合わせをしました。事務所の先生方にとっては日常的な手続きの1つであることは承知しておりますが、対応についてこんなに違いがあるとは正直思ってはいませんでした。私共にとっては初めての相続の問題でしたので、大変不安に感じていました。そんな気持ちに対して大変誠実に丁寧に対応していただけて本当に感謝しています。

メールでの細かいサポートにも安心できました。

母も大変喜んでおります。本当にお世話になりました。

ありがとうございました。

I様、どうもありがとうございました。

Q 先日、父方の祖父が亡くなりました。父は10年前に他界しております。父には姉が1人おり、今でも健在です。この場合、孫である私は祖父の相続人になるのでしょうか。

A あなたも相続人になります。

被相続人の子の中で、被相続人より先に亡くなっているような人がいる場合に、さらにその子(被相続人から見ると孫)が代わって相続人になることができます。このような相続人を代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)といいます。

被相続人に子がなく兄弟姉妹が相続人になる場合でも、被相続人より先に亡くなっているような人がいれば、さらにその子(被相続人から見ると甥・姪)が代襲相続人になります。

相続人の範囲は、被相続人が亡くなった時点を基準に決めていくのが民法の原則です(同時存在の原則)。 あなたの事例で考えると、おじい様が亡くなった時点でお父様がすでに他界されていますから、この原則で考えるとあなたのお父様は相続人ではありません。

しかし、相続の順番が逆で、おじい様が先に亡くなっていればお父様が相続人となり、そのお父様が亡くなった時点であなたが相続人になれるはずなのに、あなたのようにお父様が先に亡くなっているためにおじい様の遺産を相続する権利がまったくないというのは、いかにも不公平です。 相続というものは、遺族の生活を保障するというはたらきを持っていますから、これでは本来のはたらきを果たしているとはいえなくなってしまいます。

そこで民法は、同時存在の原則の例外として、本来の相続人となるはずの人が先に亡くなっている等の事情がある場合には、その子が代わりに相続人となることを決めました。 これが代襲相続です。

代襲相続は、次の場合にかぎって起こります。

1)本来の相続人となるはずの人が、被相続人の死亡以前に、すでに死亡している場合。

2)本来の相続人となるはずの人が、相続欠格者の場合。

(相続欠格とは、特別な事情がある人が相続人の資格を失う決まりです。)

3)本来の相続人となるはずの人が、相続の廃除を受けた場合。

(廃除とは、被相続人が、特定の相続資格者から相続資格をはく奪するための手続きです。)

これらの場合には、その子が代わりに相続人になります。

本来の相続人となるべき人が家庭裁判所で相続放棄の申述をした場合や、直系尊属には、代襲相続は認められていません。

また、配偶者にも代襲相続権はありません。

代襲相続では、本来の相続人となるはずの人が生きていたら受けられた相続分を、代襲相続人が引き継ぎます。

あなたにきょうだいがいなければ、あなたの相続分はご健在のおば様と均等になります。

なお、代襲相続人である孫が、さらに上記1)から3)に該当して相続権を失ったときは、さらにその子(ひ孫)にも代襲相続権が認められます(”再代襲相続”といいます)。

しかし、甥・姪が上記1)から3)に該当している場合には、その子には再代襲相続権は生じません。これを認めると相続人の範囲が広くなりすぎるためです。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止

初めての相続手続きで、しかも相続人が離れて暮らしており、どうしていいのか戸惑うことばかりで、いくつか相続の相談をしてみたものの、費用もかさむし手間がかかって大変ということしか分かりませんでした。

そんなときにひびき法務事務所さんに出会って、何とか出来そうという気持になり、本当に助かりました。結果、いくつか書類を用意する以外はすべてお任せで手続きできました。さまざまな疑問にも、すぐに的確に回答がいただけたので、それも安心できました。費用も他社の見積りより安く済みましたし、本当にお願いして良かったと思います。逆に他の事務所では、なぜこのようなサービスが一般的でないのか不思議です。

一つだけ要望があるとすれば、手続き開始から終了までの過程で、現在どの程度進捗していて、あと何を残すかというステイタスがわかるとより良かったと思いました。相続でお悩みの多くの方々にお勧めしたいと思います。

T様、どうもありがとうございました。

ステイタス管理は今後の検討課題です・・・

Q 夫が先立って10年になります。その間、私は”長男の嫁”として舅の面倒を見てきました。このような場合、舅に万一の事があった場合には、私は舅の相続人になれるのでしょうか?

A 結論から申し上げれば、あなたはお舅さんの相続人にはなれません。

民法の世界では、配偶者は常に相続人とされていますが、配偶者以外で相続権をもつのは『子』『直系尊属』『兄弟姉妹』に限られています。

子・直系尊属・兄弟姉妹に共通するのは、”被相続人と血のつながりがある”ということで、これを『血族相続人(けつぞくそうぞくにん)』といいます。

『血族(けつぞく)』には、実際に血のつながりがある『自然血族』のほか、養子縁組によって血のつながりがあるのと同視される『法定血族』があります。

『血族』と反対の用語が『姻族(いんぞく)』です。これは、婚姻によってつながりのできた人たちのことをいいます。

あなたの場合、お舅さんから見て『姻族』にあたります。配偶者以外の姻族は相続人の範囲に含まれないため、法律上は残念ながらあなたに相続権はありません。

ただし、亡くなったご主人とあなたとの間にお子様がいらっしゃれば、お子様はお舅さんから見て孫(つまり血族)ですので、亡くなったご主人の代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。

(我が国では急速に高齢化が進行しているため、実感として、このようなご相談は結構多いのです。いずれ『寄与分』のところでも触れますが、介護などを通して高齢者の面倒を見てきた親族が、相続に関する法律の中では正当に評価してもらえないという点は、大きな問題ではないでしょうか。)

では、対策は?

できることなら、お舅さんに遺言を書いてもらいたいところです。他の相続人(亡くなったご主人のきょうだいなど)の遺留分を侵害しない範囲で、財産を遺贈してもらうのが一番確実です。

とはいえ、遺言を書くことをお舅さんに強制することはできません。お舅さんとあなたとの関係が良好ならば、養子縁組によって相続人に加わるということも考えられるかもしれません。

もし順番が逆だったら?

もしもお舅さんが先に亡くなって、そのあとでご主人が亡くなったならば、あなたはご主人の配偶者ですから、ご主人が相続した範囲でお舅さんの遺産を相続する可能性があります(二次相続)。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止

母親の代理で相続の手続きを行うことになりましたが、全く初めての案件の為、困っていました。ネットでひびき法務事務所さんを知り除籍謄本の収集をお願いいたしました。おかげ様で私の作業も必要最低限で済み、大変助かりました。本当にありがとうございました。

T様、どうもありがとうございました。

Q 相続人になるのはどのような人ですか?

A 『相続』とは、持ち主が他界した財産について、新しい持ち主を決めていく手続きです。 まず、他界した人のことを『被相続人(ひそうぞくにん)』といいます。

被相続人の遺産を引き継ぐことができるのは、民法という法律によって被相続人の一定の親族と決められています。 この被相続人の遺産を引き継ぐ方を『相続人(そうぞくにん)』といいます。 民法で決められているので『法定相続人』と呼ばれることもあります。

遺産は、遺言書があるなどの特別な事情がない限り、相続人の全員が合意してはじめて相続人の間でわけることができます。 この財産分けのための話し合いのことを、『遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)』といいます。

そのため、遺産分割協議をするにあたっては、まず、誰が相続人なのかを確定することがポイントです。

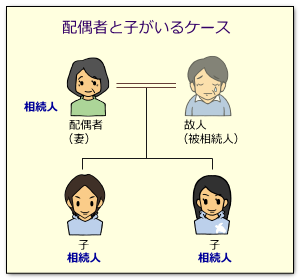

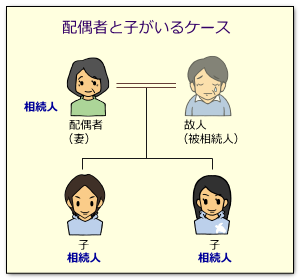

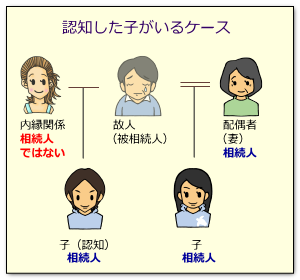

配偶者は必ず相続人になる

被相続人のお連れ合いのことを『配偶者』といいますが、相続の場合には、配偶者は必ず相続人になります。

ただし、入籍していることが条件になりますので、次のような方は相続人ではありません。

・事実婚・内縁関係

・離婚した元配偶者

遺族年金は事実婚の場合でも受給できる場合がありますが、遺産相続の場合には入籍していない限り、法律上の相続人ではなく、相続権はありません。 内縁の妻が遺産を受け取るには、遺言書による遺贈(いぞう)または死因贈与契約が必要です。

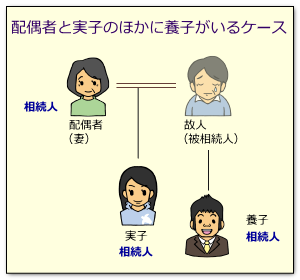

被相続人に子がいる場合

次に、被相続人に子がいる場合には、その子全員が相続人になります。

胎児も、無事誕生することを条件として、相続人にあたります。

配偶者と子がいる場合は、配偶者も子もそれぞれ相続人になります。

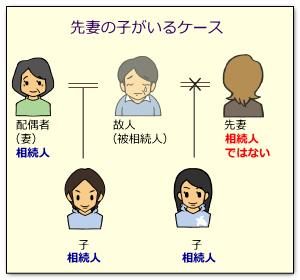

血のつながりのある子供であれば、必ず相続人になります。

そのため、被相続人が再婚している場合、先妻の子も後妻の子も、どちらも相続人にあたります。

他家に養子に出た子も、血のつながりがある以上、相続人のままです(特別養子を除く)。

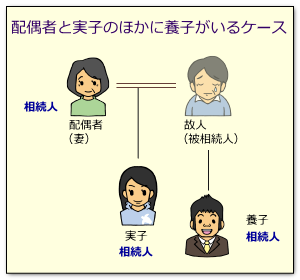

配偶者の連れ子は血のつながりがないので、養子縁組をしない限り相続人にはなりません。

民法上、「養子」は実子と同じですので、やはり相続人です。

配偶者の連れ子も、養子縁組をすれば相続人となります。

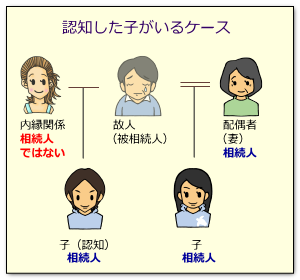

また、婚外子(こんがいし)、つまり認知した子供であっても、相続人であることに変わりはありません。

なお、子の中に、先に亡くなっている子がいる場合には、さらにその子(つまり孫)が第1順位の相続人に繰り上がります。 これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。 その孫もなくなっていれば、ひ孫がやはり代襲相続します(再代襲)。

代襲相続については、別の記事で詳しく説明します。

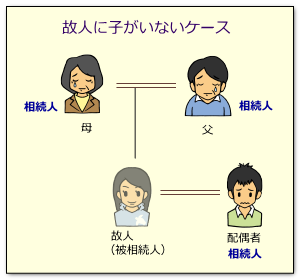

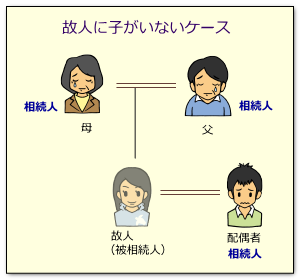

被相続人に子がいない場合

被相続人に子がいない場合、被相続人の父母が相続人になります。

被相続人に配偶者がいる場合は、被相続人の父母と被相続人の配偶者が共同で相続人となります。

被相続人に子がいたとしても、その子全員が家庭裁判所で相続放棄申述(そうぞくほうきしんじゅつ)をすれば、子がいないのと同じことになりますので、第2順位の相続人として、被相続人の父母が相続人となることもあります。

まれなケースとして、すでに父母が亡くなっていても、祖父母がご健在ならば、祖父母が相続人になります。 被相続人が養子となって養子縁組をしている場合には、その養父・養母も、実父・実母と並んで、相続人にあたります。

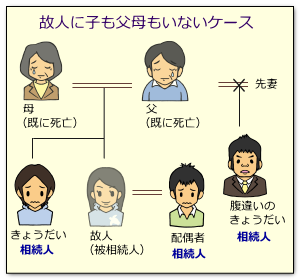

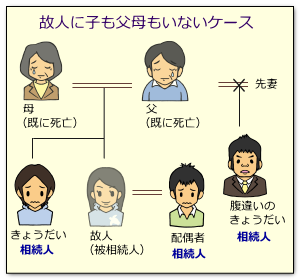

被相続人に子も父母もいない場合

被相続人に子も父母もない、あるいは子も父母も全員が家庭裁判所で相続放棄申述をしたような場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

ここでいう兄弟姉妹には、父母を双方を同じくする兄弟姉妹だけでなく、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(つまり、腹違いの兄弟姉妹)も含まれます。

もしも兄弟姉妹の中で、被相続人より先に死亡しているならば、その子(つまり、被相続人からみると、おい・めい)が代襲相続人になります。

ただし、ひ孫のケースと違って、再代襲の制度はありませんので、おい・めいの子に代襲相続権はありません。

代襲相続については、別の記事で詳しく説明します。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止