【Question】

先日、父が亡くなりました。

父の遺産は、すべて母が引き継いでくれればいいと考えていますが、法律では配偶者である母の相続分が2分の1、子の相続分が2分の1と決まっていると聞きました。

母に全部相続してもらうと法律違反になるのですか?

【Answer】

大丈夫です。法律違反にはなりません。そのような遺産分割協議も有効です。

【Reference】

たしかに民法900条に法定相続分についての定めがありますが、遺産分割についての一般的な基準を定めた民法906条には、次のような規定もおかれています。

『遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。』

遺産そのものを考えた場合、たとえば自宅や田畑などについては特定の相続人が引き継いだほうがいいケースが大半でしょう。住む予定もないのに自宅を承継したり、耕作しないのに田畑を引き継いだりしても仕方ありません。

また、相続人のほうを考えた場合には、老いた親の生活や介護を考えて遺産を配分すべきだったり、経済状況の苦しい相続人に遺産を重点的に配分したりするようなことが望ましいこともあるでしょう。

そこで、遺産分割については、形式的・機械的ではなく、遺産の種類などや各相続人の側の事情に応じて柔軟に決めることができるようになっています。

このようなわけで、相続人の誰がどのような遺産を引き継ぐかは、遺産分割協議で自由に決めることができますので、民法で決められている法定相続分とは異なる割合での遺産分割協議も有効です。

もっとも、いくら自由と言っても、詐欺や強迫のような取り消し原因があるような場合などは別です。

なお、借金などの債務について、相続人の中から誰が引き継ぐかを遺産分割協議で決めることは可能ですが、このような取り決めを債権者に認めてもらうには、債権者の同意を取りつける必要があります。

債務の遺産分割については、Q016 ローンなどの金銭債務は遺産分割協議で分けられる?で詳しく解説しています。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止

【Question】

3ヶ月前に父が亡くなりました。相続人全員で父の遺産を分けたいと思いますが、どのような手順で進めればいいのでしょうか?

【Answer】

亡くなられたお父様の遺言があるかどうかによって、手続きが違います。

遺言が無ければ、戸籍謄本によって誰が相続するかを確定し、遺産の内容を特定したうえで、相続人全員の話し合いによって遺産を分けます。

【Reference】

まず、次の場合には相続人間で話し合うことを省略して遺産を分けることができます。

・法的に有効な遺言書があって、遺言書の中で誰がどの財産を引き継ぐのかが決まっている場合

この場合には、基本的にその内容に従って遺産を分けて名義変更等の手続きに進みます。

ただし、この場合でも遺留分を侵害された相続人が権利を主張してきた場合には、相続人間の話し合いが必要になることもあります。

また、遺言書に記載されていない財産については、相続人間で話し合って遺産を分けることになります。

反対に、次の場合には相続人全員で話し合って、遺産を分けることになります。これが『遺産分割協議』です。

・遺言書がない場合

・遺言書の内容が相続分の割合を指定しているだけのもの(たとえば「Aの相続分を何分の何とする」というようなもの)である場合

遺産分割協議を進めるには、以下のような手順で進めるのが理想的です。

(1)相続人を確定する:故人の出生から死亡にいたるまですべての履歴が記載された戸籍謄本を集める

(2)遺産を確定する:(1)と平行して、故人の遺産を特定する。遺産目録を作ればベスト

(3)相続人全員で、遺産分割協議を行う

(4)遺産分割協議書を作る

(5)遺産の名義変更や、預貯金等の解約・分配を行う

遺産分割協議をいつまでに終わらせなければいけないかということは、法律上には定めがありません。 しかし、あまり時間をかけすぎると、遺産が散逸したり、相続人の側の事情が変わって話し合いがまとまらなくなったりすることが多いですので、できるだけすみやかに済ませたほうがいいでしょう。

また、相続税の申告を必要とする場合には、相続開始時から10ヶ月以内に申告しなければならず、遺産分割協議がまとまらないと各種の控除を受けることができなくなることがありますので、特に注意が必要です。

なお、相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効です。

特定の相続人を除外して遺産分割協議をしても無意味ですので、(1)の戸籍謄本を集める作業は大事です。

全員参加したとしても、多数決で決めることはできません。必ず全員一致しなければ有効な遺産分割協議にはなりません。

また、相続人の中に未成年者がいたり、認知症などで判断能力が弱い方がいる場合には、家庭裁判所での手続きが必要になることがあります。

もしも遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停・審判という形で、裁判所の関与を受けながら遺産を分けます。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止

平成16年に父がなくなり、当時はあわただしさに忘れていました。

ある時、ふと気付いた時はすでに何年もたっていました。その後どうしてよいかわからず困っていました。インターネットでたまたまみつけた御社ホームページを見て、わかりやすく良心的に感じました。思い切って申し込んでよかったと思います。ほんとうにありがとうございました。

Y様、どうもありがとうございました。

【Question】

父の遺産についての遺産分割協議は、これからです。

私は、父の面倒をみるために父の家で同居していたのですが、今後はこの家も必要がないので、早く売却してしまいたいと考えています。もちろん売却代金は兄弟で公平に分けるつもりです。

弟たちには相談しないで、父と同居していた私がこの家を売却しても、かまわないのでしょうか。

【Answer】

まず、遺言が無く、2人以上の相続人がいる場合には、相続人全員が相続財産を共有(共同所有)することになります。

ご尊父のお住まいについても、同居していたか同居していなかったかに関係なく、相続人全員の共有となりますので、相続人1人で売却することはできません。

お1人で売却するには、ごきょうだいでの遺産分割協議をすることが欠かせません。

もし売却をお急ぎならば、共有のまま共同で売却します。

この場合には不動産登記も、いったん相続人全員で共有名義にしてからでなければ、第三者に所有権を移転できない仕組みになっています。

なお、相続税が課税されるようなケースでは、被相続人の自宅の敷地については、相続開始前から同居していた親族は『小規模宅地の特例』によって一定面積まで80%の評価減を受けることができます。ただし、相続税の申告期限まで居住し所有を継続することが適用条件(配偶者を除く)となっていますので、申告期限前に転居・売却してしまうと、この特例を受けることができません。ご注意ください。

【Reference】

相続人が2人以上いる場合のことを共同相続といい、この場合には相続財産はいったん相続人全員の共有となり(民法898条)、遺産分割の手続きをしてようやく、最終的に個々の相続財産を各相続人の単独所有にすることができます。

共同相続した相続財産の変更行為・処分行為

遺産分割が終わるまでは相続財産は共有になるわけですが、共有財産について形や性質を変える行為をするには、他の共有者全員の同意を得なければ、することができません(民法251条)。

家を例にするならば、増改築のような変更行為や、売却や取り壊し・担保に入れるなどの処分行為をする場合(売却も、「お金に変える」という点で、性質を変える行為です)には、他の共有者全員の同意を必要とします。

裏を返せば、他の共有者が全員同意してくれれば、共有物の変更行為・処分行為をすることはできるわけですから、共有状態の相続財産も、相続人全員が同意すれば、売却したり壊してしまったりすることができます。

相続人が1人でこのような行為するには、遺産分割協議によって共有状態を解消するほかありません。

また、多数決で決めてもダメで、必ず相続人全員の同意が必要です。

相続税における『小規模宅地の特例』

相続や遺贈によって取得した、被相続人等の自宅や事業用建物・事業用構築物の敷地については、一定面積までの部分については財産評価額が安くなります。これは『小規模宅地等の特例』などと呼ばれ、評価額が80%減となる大きな特例です。

なぜこのような特例があるかといえば、自宅や事業用敷地にドカンと多額な相続税がかかると、そこに住み続けたり、そこで事業を継続したりすることが、できなくなってしまうからです。

ところが税制改正により、2010年(平成22年)4月1日以降に発生した相続については、相続開始前から同居している相続人等が相続税の申告期限まで居住・事業継続をし、かつ、継続所有しなければ、本特例の適用対象から除外されてしまいました。(ただし、配偶者に対しては継続居住・継続所有の条件はなく、すぐに売却しても特例を受けられます)

そのため、小規模宅地の特例を利用して相続税を抑える必要がある場合には、このような土地をあわてて売却してしまうと特例を受けられなくなってしまいますので注意が必要です。

小規模宅地の特例については、相続税のところであらためて触れます。

なお、相続財産を売却し、その売却代金を分割することを『換価分割』といいます。換価分割についてはQ037をご覧ください。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止

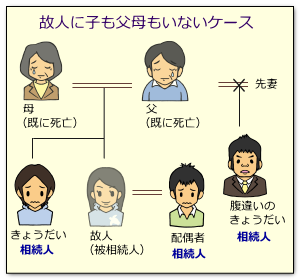

【Question】

姉が事故で急逝しました。

姉が事故で急逝しました。

姉は結婚していたのですが、姉夫婦に子供がいないので、きょうだいである自分も相続人になります。

実は私達には腹違いの兄がいるので、相続人は3名になります。

この場合、姉の夫が4分の3、私と義理の兄が4分の1を半分に分けてそれぞれ8分の1の相続分になると考えるのでしょうか。

【Answer】

亡くなったお姉様のご主人が4分の3、という部分は、そのとおりです(法定相続分)。

しかし、父母の片方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分とされています。

そのため、正しくは以下のとおりになります。

・お姉様のご主人:4分の3 =12分の9

・義理のお兄様 :4分の1×3分の1=12分の1

・相談者ご自身 :4分の1×3分の2=12分の2

もちろん、遺言があって相続分が指定されていれば、それが優先します(遺言による相続分の指定)。

【Reference】

兄弟姉妹が相続人となる場合、父母のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹の相続分は、父母の両方とも同じ兄弟姉妹の半分となります(民法900条4項但書後)。

分数の計算がややこしいですが、次のように計算すれば簡単です。

1)分子:父母のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹は1、父母の両方とも同じ兄弟姉妹は2とする

2)分母:父母のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹は1、父母の両方とも同じ兄弟姉妹は2として、人数分、合計する。

3)故人に配偶者がいる場合には、1)2)で出した分数に4分の1をかける(分母に4をかける)

例:父母のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹が2名、父母の両方とも同じ兄弟姉妹が3名の場合で、故人に配偶者がいる場合

分数の分母は、(1+1+2+2+2)×4=32

よって、

父母のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹の相続分:各32分の1

父母の両方とも同じ兄弟姉妹の相続分:各32分の2

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止

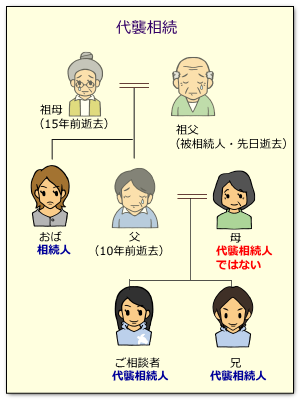

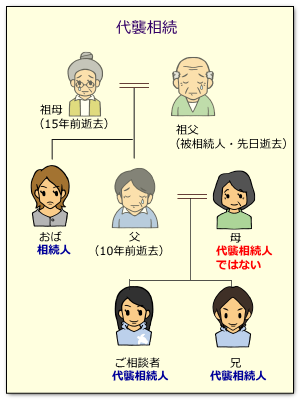

【Question】

祖父が先日亡くなりました。

本来は相続人であるはずの私の父は、10年前に死亡しており、相続人は私のおばのほか、父の代襲相続人として兄と私がおり、合計3名です。

この場合の相続分は、次のどちらになるのでしょうか?

(1)おば・兄・私、各3分の1

(2)おば2分の1、兄と私が各4分の1

【Answer】

(2)が正解です。

ただし、遺言で相続分が指定されていれば、それが優先します(遺言による相続分の指定)。

【Reference】

代襲相続についてはこちらをご参照ください。

代襲相続人の相続分は、その人数に関係なく、代襲される相続人の相続分と同じです。

言い換えると、本来ならば相続人となるはずだった人が受けるはずであった相続分を代襲相続人がそのまま受け継ぎます。

代襲相続人が何人かいる場合には、代襲相続人どうしの割合は法定相続分によって決まります(民法901)

今となっては当たり前のような気がしますが、これは現在の民法では「被相続人の子は、代襲して相続人となる」とされているからなのです。

1962年(昭和37年)民法改正までは「被相続人の直系卑属は、相続人となる」となっていて、孫にも固有の相続権が認められていたため、ご相談のような事案では各3分の1で均等に相続分がありました。

海外の相続法では、こちらの考え方を採用している国も少なくありません。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止

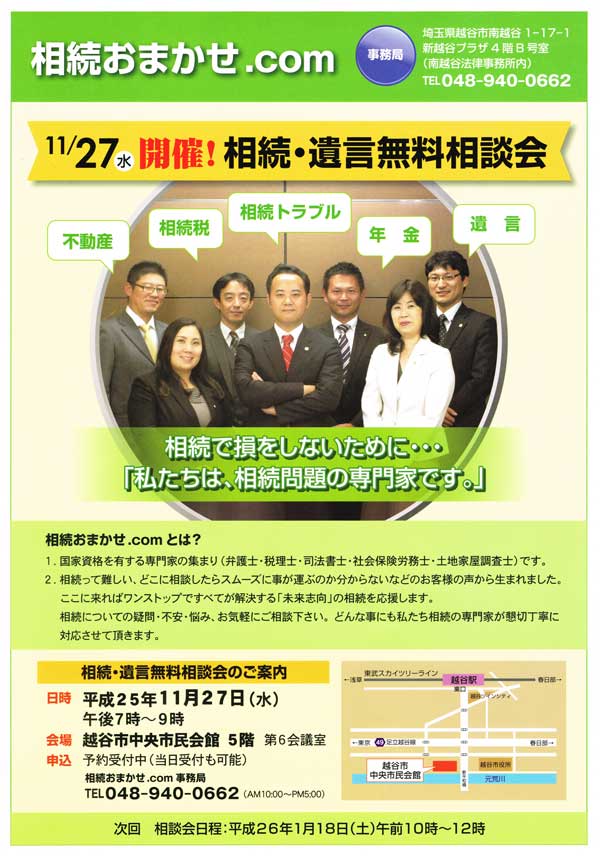

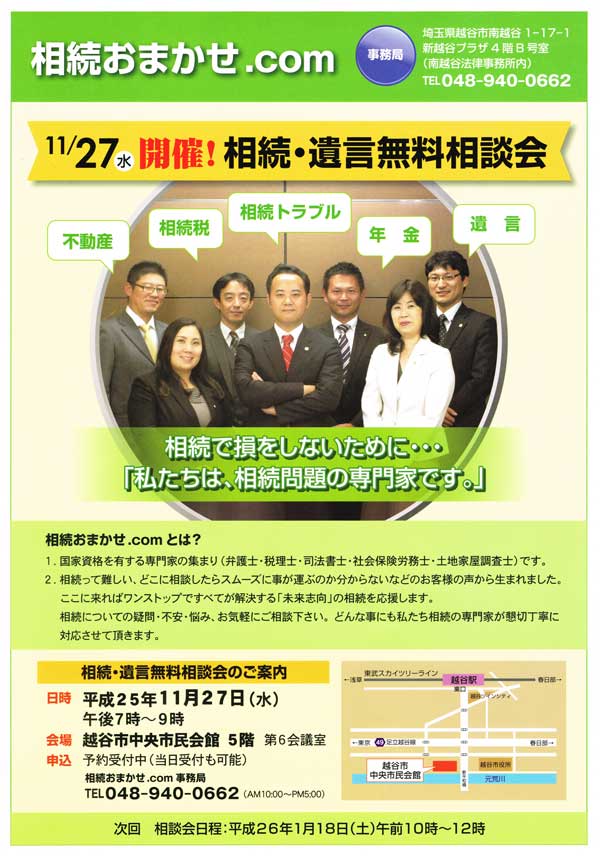

11月27日(水曜日)午後7時~9時、越谷市中央市民会館で、相続・遺言無料相談会を開催致します。

弁護士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、司法書士が合同でご対応致しますので、どうぞ皆さまご参加くださいませ。

ご予約は、南越谷法律事務所

048(940)0662

です。

ご予約なしのご参加も可能です。

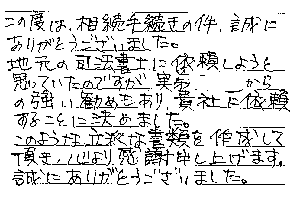

この度は、相続手続きの件、誠にありがとうございました。

地元の司法書士に依頼しようと思っていたのですが、実弟・・・からの強い勧めもあり、貴社に依頼することに決めました。

このような立派な書類を作成して頂き、心より感謝申し上げます。

誠にありがとうございました

K様、どうもありがとうございました。

【Question】

私たち夫婦には子供がいません。

夫に万一のことがあったら、すでに夫の両親は他界しておりますので、私と義理の弟が相続人になることまではわかります。

その場合、相続の割合は私と義理の弟とで半分ずつになるのでしょうか。

【Answer】

ご主人が遺言を書いていないならば、法律上の相続分(法定相続分)は、奥様が4分の3、義理の弟様が4分の1になります。

もっとも、実際に遺産を分割するときには、この法定相続分にしばられることなく、話し合いで自由に遺産を分割してかまいません。

【Reference】

相続人が何人かいる場合には、相続の発生(被相続人の死亡)によって、被相続人の財産を相続人全員が共有で相続します。

共有の相続財産を各相続人の単独所有にするには、相続人全員で『遺産分割協議』を行い、誰がどの財産を相続するか決めていかなければなりません。

遺言が残っていないならば、遺産分割協議を行うにあたって、遺産の中の何を誰にどのように配分するかは、話し合いで自由に決めることができます。

誰か一人がすべての財産を承継し、他の相続人は何も相続しないと決めても問題ありません。

しかし、遺産分割は自由、といっても、「分け方に何か基準がほしい」という場合もあるでしょう。

そのような場合には、民法で定められている『法定相続分』を基準にします。

法定相続分

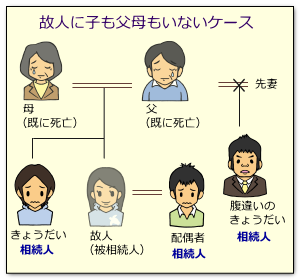

・法定相続人が誰になるかによって、法定相続分は左の図のように決まっています。

・同じ順位に相続人が2人以上いる場合には、その人数で等分します。

(例)妻と子3人の場合

→ 妻は1/2 子は1/2×1/3=1/6

・兄弟姉妹が相続人となる場合、父母の片方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。

・遺言がある場合には、そこに記載されている相続分の指定、あるいは遺産分割方法の指定が優先します。

法定相続分が活用される場面

1)遺産分割調停などの裁判手続き

遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所で遺産分割調停の手続きをした場合には、この法定相続分を基準として調停手続きが進められることになります。

もしも相続人が譲歩せず、調停がととのわなければ、審判分割になります。

現物を分割をすることもできず、代償分割(特定の相続人が財産を受け継ぎ、代わりにその相続人自身の財産を他の相続人に配分すること)をすることもできなければ、共有状態の相続財産を売却するように中間審判が下され、売却後に、その売却代金を”相続分に応じて”分割しなさいという最終審判が下されます(換価分割の審判)。

2)相続人の中に未成年者や成年被後見人等がいる場合

相続人の中に未成年者や成年被後見人などがいる場合には、法律上、これらの人たちは自分で遺産分割に参加することができません。

このような人たちが参加する遺産分割協議には、その法定代理人(親権者や成年後見人、特別代理人など)が代理して参加することになりますが、意思を表示することができない本人の権利を擁護する義務がありますので、その法定相続分を確保しなければなりません。

代理人が、勝手に本人の相続分をゼロにしてしまうような遺産分割を成立させてしまってはいけないのです。

3)債務・負債の場合

相続財産の中に、借金や保証債務などのマイナスの財産がある場合には、たとえば相続人の一人が全ての債務を承継するような遺産分割協議を成立させたとしても、その内容を債権者に主張することはできません。

このような債務・負債は、各相続人の”法定相続分に応じて”分割して承継されるものとされているので、このような協議内容を債権者に認めてもらうには、債権者の承諾が必要になります。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止

【Question】

自筆で遺言を書こうと考えていますが、遺言書に書いてはいけないことはありますか?

【Answer】

遺言の内容は基本的に自由にです。

法律に決められている『遺言事項』以外のことでを書いてもかまわないのですが、遺言事項以外のことを書いても法的な効力はありません。

もっとも、内容によっては、相続人が意思をくみとって実現に向けて努力してくれるかもしれませんから、希望があれば書き遺しておくと良いでしょう。

もちろん、遺言は法律に基づいて作成する文書ですから、法律や公序良俗に反する内容は無効になります。

また、トラブルを起こす引き金になりそうな内容や表現は、絶対につつしむべきです。

【Reference】

遺言に書くことが法律上認められている事項以外のことを書いても、法的な効力はなく、相続人や第三者がそのような遺言に拘束されることはありません。

たとえば「株式全部をAに相続させる」という内容の遺言は有効ですが、「その株式を売却して家をリフォームしてください」と書いても、相続人がそれに縛られることはありません。

とは言え、そのような希望も、書いておくことによってかなえられる可能性がありますから、まったく無駄というわけではありません。希望したいことがあれば、遠慮なく書いてみるのも一つの方法です。

ただし、遺言を書く場合には、次のような内容や表現は避けるべきです。

1)法律や公序良俗に反するもの

このような内容はそもそも法律で禁止されており、遺言の記載事項としても無効となります。

2)相続人等やその家族・親族に対する誹謗中傷

このような人々への誹謗中傷(悪口・罵言)は、トラブルの原因となりますので避けるべきです。立つ鳥跡を濁さず、です。

ただし、遺言で相続人を廃除する場合には、廃除事由について詳しく記載しておくべきですが、こちらは誹謗中傷とは別の問題です。

3)日頃の言行と一致しない内容

常日頃から「この土地は長男のお前に継がせる」と言っていたのに、いざ遺言書を開封してみたら「次男に相続させる」「孫に遺贈する」などと書かれていれば、当然、相続人の間に混乱を招きます。

「他にも遺言があるのではないか」「遺言書そのものが無理やり書かされたものなのではないか」など、大きな紛争につながる危険をはらんでいます。このような遺言は現実に結構あるのですが、遺言を書く際には特に注意してください。

4) 後継ぎ遺贈

「財産をXに遺贈する。X亡きあとはYに遺贈する」というように、財産をもらいうけた人がさらに亡くなった後に受け継ぐ人まで遺言で決めておくことを『後継ぎ遺贈』といいます。

このような後継ぎ遺贈は、上記の例では前半のXに対する遺贈の部分は有効ですが、後半のXからYに対する遺贈の部分は原則として無効と考えられています。Xの財産処分の自由を侵害することになるからです。

このような後継ぎ遺贈を実質的に可能にするには、『信託』という仕組みを活用する必要があります(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)。これについては、いずれ別の機会に触れることにし、ここでは深く立ち入りません。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止

姉が事故で急逝しました。

姉が事故で急逝しました。