当ホームページを運営する司法書士法人ひびきは、年内の営業を終了いたしました。

本年も多くのお客様に支えられ、無事に年の瀬を迎えることができました。

心より御礼申し上げます。

新年の営業開始は、2014年1月6日(月曜日)でございます。

休業中のお問い合わせにつきましては、営業開始後の対応となります。

皆様が良いお年をお迎えされますよう、祈念申し上げます。

当ホームページを運営する司法書士法人ひびきは、年内の営業を終了いたしました。

本年も多くのお客様に支えられ、無事に年の瀬を迎えることができました。

心より御礼申し上げます。

新年の営業開始は、2014年1月6日(月曜日)でございます。

休業中のお問い合わせにつきましては、営業開始後の対応となります。

皆様が良いお年をお迎えされますよう、祈念申し上げます。

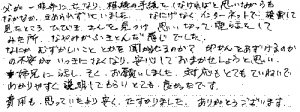

父が一昨年に亡くなり、相続の手続をしなければと思いながらも、なかなか、きめられずにいました。なにげなくインターネットで検索して見たところ、ひびきさんを見つけ、思い切って電話をしてみた所、なやみがふきとんだ感じでした。

なにかむずかしいこととかを聞かれるのか?印かんをあずけるのかの不安がいっきになくなり、安心しておまかせしようと思い、姉兄に話し、そく、お願いしました。対応もとてもていねいでわかりやすく説明してもらい、とても良かったです。

費用も思っていたより安く、たすかりました。ありがとうございます。

S様、どうもありがとうございました。

亡父の相続について、子である私たち兄弟による遺産分割協議はすでに終了したのですが、亡父の子であると主張して認知の訴えを提起した人がおり、これが裁判上認められました。認知された子から遺産分割のやり直しを求められたら、これに応じなければならないのでしょうか。

遺産分割協議の後に認知された子が現れた場合には、遺産分割協議をやり直す必要はありませんが、認知された子の請求に応じて相続分にあたる額を価額賠償しなければなりません。なお、価額を計算する場合は請求時の時価によります。

相続が発生した後に子が認知される場合には、次のようなケースがあります。

(1)遺言で認知された場合

(2)父の生存中から認知の訴えが起こしていて、父の死後に認められた場合

(3)父の死亡後に認知の訴えを起こして、これが認められた場合

認知の効果は子の出生時までさかのぼって発生します(民法784条)から、認知された子は父親の死亡時に相続人であったことになります。

相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効ですから、子が認知された時点で遺産分割協議が終わってしまっているならば、本来は協議をやり直さなければならないはずです(Q043)。

しかし、認知の訴えは父の死亡後3年以内なら提起することができ、その訴えが確定するまでにはさらに時間がかかることが考えられます。この間に遺産分割協議が成立して遺産を分配し、場合によっては引き継いだ遺産を売却などしなければならないかもしれず、それが認知の確定によってやり直しを迫られるとすれば、非常にやっかいです。

そこで、民法は特例を設けました。

婚姻外で生まれた子が父親の死後に認知された場合には、その子も遺産分割に参加できることはもちろんですが、認知される前に他の共同相続人が遺産分割を済ませていたり、遺産を処分したりしていた場合には、自己の相続分に相当する金額の支払いを他の共同相続人に請求できるだけにとどめたのです(民法910条)。

認知された子が請求できる金額は、請求時の時価によることになります。

また、認知された子も相続人には違いありませんから、相続債務についてはその相続分に応じて負担することになります。

なお、被相続人である父に子がいないものとして被相続人の父母や兄弟姉妹が遺産を相続した後に、認知された子が現れた場合には、認知された子が相続人となり被相続人の父母や兄弟姉妹は相続人とはなれなかったはずですから、認知された子は民法884条の『相続回復請求権』を行使できることになり、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続した遺産を認知された子に返さなければなりません。この場合には金銭賠償というわけにはいかないのです。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂

厂 無断転載禁止

遺産分割協議がまとまって、私は登記簿上で40坪(時価2,000万円相当)の土地を受け継ぐことになりました。ところが、この土地を実際に測量してみたところ35坪しかありませんでした。5坪足りませんから、私は250万円ぶんの損をした気持ちです。このような場合に遺産分割協議をやり直すことは可能なのでしょうか?

状況からすると遺産分割に無効事由があるとは言えないと考えられます。

相続人全員が合意すれば、成立した遺産分割協議を解除してやり直せる可能性はありますがあまり現実的とは言えず、課税の問題もあります。

このような場合には、民法の規定により他の共同相続人に対して不足額の補償を求めることができます。

ただし、補償を求めることができるのは『相続財産に問題があることを知ったときから1年間』に限られます。

遺産分割協議の結果ある相続人に分配された遺産が、協議のときに見積もっただけの価値がないことが後になって判明することがあります。

たとえば、次のような場合です。

1)遺産の数量に不足がある場合(ご相談のケース)

2)相続財産の一部が他人のものだった場合

3)分配した財産の上に実は担保がついていて、権利を失った

4)遺産に、分割時には分からなかった問題・キズがあり、評価どおりの価値がなかった

このような場合に遺産分割協議を無効としてやり直しを他の相続人に求めることができるかというと、これは難しいと言えます。遺産を分割するという協議の目的そのものは達成されていますし、落ち度のない他の相続人に再度の遺産分割を強いることは望ましくないからです。

そこで、このような場合には、他の共同相続人に対して補償を求めることができます。これを『共同相続人間の担保責任』と言います(民法911条)。

この補償は、他の相続人に過失が無くても当然に認められます。不公平を是正するための救済措置だからです。

他の共同相続人が2名以上いるならば、民法911条で損失負担の割合は相続分の割合に応じて負担するとなっています。

しかし、法定相続分どおりに分割されていないならば、遺産分割の際の評価に従い、現実に分配された財産価値の割合に応じて損失も配分する(”具体的相続分”に応じた配分)のが公平であると言えます。

したがって、共同相続人のうちの一人が相続財産の「全部」を引き継いだ場合には、遺産の中に価値が足りないものがあっても、他の相続人に補償を求めることはできないのは当然です。

他の共同相続人に補償を請求できるのは、期限があります。

その期限は、財産を受け継いだ相続人が上記のような問題があることを知った時から1年間です。

落ち度のない他の相続人にいつまでも責任を負わせるのは酷であるからです。

ご参考 民法911条

各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。

(共同相続人間の担保責任は、売買契約における売主の担保責任と同様に考えられています。ただし、売主の担保責任の負い方には、1・解除、2・代金減額、3・損害賠償(補償)がありますが、このうち解除については判例で否定されており、原則として損害賠償(補償)という形で責任を負うことになります)

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂

厂 無断転載禁止

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページをご覧いただき、厚く御礼申し上げます。

当ホームページを運営している司法書士法人ひびきは、下記の通り年末年始にかけて休業いたします。

メールによるお問い合わせにつきましても、休業明け以降の返信となりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

休業日:2013年12月28日から2014年1月5日

先日、遺産分割協議がまとまって分割協議書への署名捺印を済ませ、名義変更や相続税の申告も終わりました。 しかし、後になって兄が父の相続財産である預金や株式の一部を隠していたことがわかりました。隠されていた預金などの額は小さいものではなく、遺産分割協議からやり直したいと思うのですが、このようなことは可能なのでしょうか?

隠されていた相続財産を再分配するだけで解決するならば、すでに終わっている遺産分割協議とは別に、隠されていた遺産だけを分割するという方法があります。

しかし、隠されていた相続財産の存在を他の相続人が知っていたならば、そもそも当初の遺産分割協議のような内容では到底まとまっていなかったような場合には、成立した遺産分割協議を無効として遺産分割協議をやり直す余地があります。

このような形で遺産分割をやり直すと、すでに相続税申告が済んでいる場合には修正申告をせざるを得ません。隠されていた相続財産について追徴税が発生する他、延滞税の納付義務もあります。もしも隠されていた相続財産が税務署の税務調査で見つかったものであれば、過少申告加算税が課される可能性もあります。

遺産分割協議において単に相続財産の一部が漏れていたというだけでは、新たに相続財産が見つかったということをもっけの幸いとしてすでに成立した遺産分割協議をひっくり返すことはできません。この場合には新たに発見された財産だけを再分割すれば済んでしまう話だからです(Q038)。

しかし、たとえば一部の相続人が価値の高い相続財産を隠していて、遺産分割協議が終わった後にその事実が明るみになったというように、もしもその相続財産の存在を他の相続人が初めから知っていたならばそのような遺産分割協議は成立しなかっただろうと考えられるような場合があります。

この場合には、遺産分割協議において重要な部分に錯誤がありますから、相続人は遺産分割協議の錯誤による無効を主張し、再び遺産分割協議を行うことができるでしょう。

このような形で遺産分割をやり直すならば、すでに不動産などの名義変更が済んでいる場合にはこれもやり直すことになります。

問題は、相続税申告が終わっている場合です。相続財産が増えていますから、修正申告による追徴税は避けられません。

延滞税の納付義務もあります。

もしも隠されていた相続財産が税務署の税務調査で見つかったものであれば、過少申告加算税が課される可能性もあります。

これによって発生した損害については、遺産を隠していた相続人に対する損害賠償の問題となります。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂

厂 無断転載禁止

先日、遺産分割協議がまとまって分割協議書への署名捺印を済ませました。

しかし、協議の中で長兄(A)が取得することになった貸駐車場については、諸事情から次兄(B)が継いだほうがいいのではないかという話が持ち上がっています。これについては他の相続人の間でも異存はないのですが、一度決まった遺産分割協議をやり直しても問題はないのでしょうか。

なお、その貸駐車場を含めて名義変更はすべて終わっています。

法律上は相続人全員の合意があれば遺産分割協議のやり直しは可能なのですが、税務上は原則として兄Aから次兄Bへの贈与として贈与税(または譲渡所得税)が課税されます。贈与税は税率が高いため、合意による遺産分割協議のやり直しを行う際には慎重にならざるをえません。

贈与税などの課税問題がクリアできれば再び遺産分割協議を行いますが、本件の貸駐車場は長兄Aへの名義変更(相続を原因とする所有権移転登記)を完了していますから、いったん長兄Aへの所有権移転登記を抹消し(所有権抹消登記または更正登記)、再度次兄Bへの名義変更をすることになります。登記申請に伴う登録免許税についてももう一度納付しなければなりません。

遺産分割をやり直したいというご相談は意外とあります。その理由は、次の2通りに大別できます。

(1)相続人全員の合意によって遺産分割の一部または全部を変更したいというケース

この場合、法的には「一度成立した遺産分割協議を合意解除し、再び遺産分割協議をする」と考えます。「すでに成立した遺産分割協議を変更する」とは考えません。

(2)遺産分割協議に無効の原因があるケース

たとえば、一部の相続人が価値の高い相続財産を隠していて、遺産分割協議が終わった後にその事実が明るみになった場合、もしもその相続財産の存在を他の相続人が初めから知っていたならばそのような遺産分割協議は成立しなかっただろうと考えられるような場合があります。

この場合には、遺産分割協議において重要な部分に錯誤がありますから、相続人は遺産分割協議の錯誤による無効を主張し、再び遺産分割協議を行うことができるでしょう。

なお、「単に一部の相続財産が協議から漏れていた」という場合には、後から発見された相続財産について追加的に遺産分割協議をすれば良いだけの話ですから、すでに成立した遺産分割協議の無効を主張することはできません。

本件のご相談は(1)のケースですので、ここで解説します。(2)のケースは次のQ043で解説します。

相続人全員の合意によって遺産分割協議のやり直しができるかどうかについては最高裁判決があります。

「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく・・・」(平成2年9月27日最高裁判決)

法律的な言い回しでわかりにくいですが、合意による遺産分割協議のやり直しは「できる」という判断です。

これを受けて、たとえ不動産の所有権移転登記を済ませてしまっていた場合でも、これをいったん抹消して再分割後にあらためて所有権を移転することができるようになっています。

このように司法の判断や手続きでは問題ないのですが、いざ相続人間の合意によって遺産分割協議のやり直しをすると、思いもよらぬ課税問題に直面することになります。

と言うのも、遺産分割協議のやり直しによって相続人間で配分し直した財産は、『贈与』『交換』『売買』など、遺産分割以外の方法によって取得したものとして取り扱われ、贈与税や譲渡所得税がかかってきてしまうのです(相続税法基本通達19の2-8より。本ページ末尾に記載)。

その理由は、このような合意による遺産分割のやり直しによる再配分が「一般的には、共同相続人間の自由な意志に基づく贈与又は交換等を意図して行われるものである」から、なのだそうです(名古屋国税局回答事例より。国税庁の言いたい事はなんとなくわかりますが、論理は成り立っていませんね・・・)。

従いまして、相続税を納めている場合には、それとは別に贈与税や譲渡所得税がかかってきてしまいます。

そうでなくても贈与税は税率が高いため、基本的には合意による遺産分割協議のやり直しは避けるべきであり、そのためにも最初の遺産分割協議をくれぐれも慎重にまとめることが大切なのです。

もっとも、(よほど)やむをえない理由があって遺産分割協議の合意による解除をする必要がある場合には、多少お目こぼしはあるようですが・・・

ご参考 相続税法基本通達19の2-8

「ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平6課資2-114改正)」

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂

厂 無断転載禁止

私と小学生の子供2人を残して、夫が亡くなりました。

住宅ローンは団信に入っていたので清算されましたが、残された自宅は私名義にしようと考えています。子供たちがまだ幼いので、私が親権者として遺産分割協議書に署名捺印すればいいのでしょうか。

親権者は未成年者である子の財産管理権を有しますが、未成年の子がいるご夫婦の一方が亡くなった場合の遺産分割協議では、配偶者は未成年の子の親権者として、子を代理して遺産分割協議をすることはできません。

家庭裁判所で未成年者の特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が未成年の子を代理して遺産分割協議に参加することになります。子が2人ならば特別代理人も2名選任してもらう必要があります。

家庭裁判所に特別代理人の選任を求める場合、遺産分割協議書の案を添付します。このとき、未成年者の相続分には十分な配慮をすることを求められます。なるべく司法書士のサポートを受けることをおすすめします。

通常、親権は未成年の子に代わって親権者である父と母が共同で行使するのですが、このケースでは父が亡くなっているので、親権者は母だけ、ということになります。

すると、父の遺産について分割をする母は、子の親権者としても協議に参加することになって、母の立場と子の親権者としての立場が衝突します。これを「利益相反(りえきそうはん)」といいます。

このような利益相反関係にある場合、遺産分割をする前提として、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てます。

申し立てのときに特別代理人の候補者を用意して申し立てるのが通常ですが、この候補者は誰でもかまいません。一般的には未成年者のご親族とすることが多いです。

ただし、申し立ての時に遺産分割協議書の案を用意するのですが、遺産分割に参加することができない未成年者の権利を守るため、未成年者の法定相続分を確保した分割協議書案でないと家庭裁判所は認めてくれません。

また、分割協議書案に記載された財産について、資料の提出を求めてくる家庭裁判所も少なくありません。

特別代理人選任の申し立てにあたりましては、なるべく司法書士のサポートを受けられることをおすすめします。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂

厂 無断転載禁止

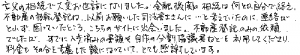

亡父の相続で大変お世話になりました。金融機関の相続は何とか自分で終え、不動産の移転登記は、以前お願いした司法書士さんに・・・と考えていたのに、連絡が取れず困っていたところ、こちらのサイトに出会いました。不動産登記のみの依頼でしたが、すでに入手済みの書類や自作の分割協議書などを利用してくださり、料金もその分を考慮した額になっていて、とても感謝しています。

N様、どうもありがとうございました。

遺産分割協議をしなければならないのですが、きょうだいが皆遠方に住んでおり、全員集まるのが大変です。

そうは言っても法律の決まりですから、やはり皆で顔を合わせて話し合わないといけないのでしょうか。できれば電話で済ませられるとありがたいのですが。

遺産分割協議は、もちろん相続人全員で集まって腹を割って話し合えれば、それに越したことはありません。

しかし、相続人が遠方にいる場合には全員が一度に集まるというのは難しいかもしれません。その場合には何度かに分けて集まっても、電話を利用して話をまとめても、問題はありません。

ただし、集合しなくても相続人全員の意見が一致することが必要で、相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効です。

遺産分割協議と言うと相続人全員が一堂に会して話し合いをしなければならないようなイメージがありますが、一度に全員が集まれないのであれば何度かに分けても良く、電話で話し合っても方法として問題はありません。

(協議がまとまらない場合に利用される家庭裁判所の遺産分割調停手続きでも、新しい家事事件手続法によって電話による調停が可能になりました)

ただし、遺産分割協議の結果を書面にまとめ、相続人全員が署名捺印(実印)したうえ印鑑証明書をつけなければ、不動産の名義変更などができません(注1)。

そのため、電話で遺産分割協議をする場合には、

(1)1通の遺産分割協議書を郵送でやり取りして、持ち回りで署名捺印をする

か、または

(2)『遺産分割協議証明書』という全員同じ内容の書面を人数分用意して、相続人それぞれに郵送して署名捺印してもらう

か、どちらかの方法で書面をととのえる必要があります。

これらの書面への捺印はそれぞれの実印であり、印鑑証明書をつけてもらいますので、郵送で紛失してしまうと大変です。書類の受け渡しを行う際には書留扱いとし、取り扱いに十分注意してください。

また、遺産の中に預貯金があると、その手続きにあたって金融機関所定の様式に相続人全員の署名捺印を求められるケースが少なくありません。

何度も書類のやり取りをするのは面倒ですから、遺産分割協議書(または遺産分割協議証明書)を郵送でやり取りするときには、このような金融機関所定の用紙も一緒に同封しておくようにすれば楽です。

(注1)ワープロソフトなどで遺産分割協議書(または遺産分割協議証明書)を作るときに相続人の住所氏名まで入力してから印刷し、相続人本人に捺印(実印)だけをしてもらう方法でも有効であり、手続き自体は可能です。

ただし紛争の原因になることがありますので、なるべく自筆署名のほうが望ましいと言えます。

厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂

厂厂厂厂

厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷

厂厂 お問い合わせはこちら

厂 無断転載禁止